かれこれ、12年前、愛知万博のキルギス共和国のパビリオンを訪れた時に、ショーケースの中にあった、このなんともいえないユニークなルックスのぬいぐるみに、目がくぎづけになりました。

売り物ではなかったのですが、駄目もとで近くにいたキルギスの人に『I want this! How much?』とぬいぐるみを指差しながら聞いてみたら、『You are funny~』と笑われ、でも5,000円でこころよく売ってもらえました。(閉幕近くだったからかもしれません)

もうひとつカラフルで大きなヘビのフェルト人形もあって、それもほしくて悩みましたが、お財布の中身が乏しかったので、あきらめました。今では、それが悔やまれます。。。

キルギス遊牧民のハンドメイド:フェルトのぬいぐるみ

キルギス遊牧民は、季節により、移動型テント『ユルト』で生活する草原の民です。『ユルト』は柳の木の枝で作った骨組みに、羊の毛で作ったフェルトの織物を巻いて作られているのですが、内装の織物や敷物もすべて手作りで、このフェルトの人形からも草原に残るシルクロードの文化・風習を感じることができます。

からだにアップリケされている模様は、キルギスの文様でオイモ『ОЙМО』と呼ばれてるもの。

キルギス遊牧民の移動式テント『ユルト』のいたるところ、敷物や家具や道具などに、この文様が施されているらしいです。部族ごとに違った文様が織り込まれているらしいのですが、文様の種類は大きく4つに分かれています。

①動物をモチーフとしたもの

②植物をモチーフとしたもの

③太陽や水など、自然をモチーフとしたもの

④生活で使う道具などをモチーフとしたもの

(一般的には、キルギスには40の部族があると考えられており、キルギス国旗の中央にある40本の光条の入った黄色い太陽はこの40の部族を表しているそうです。)

羊毛のフェルトやひと針、ひと針、人が縫った縫い目が、ハンドメイドならではの温かみをかもしだしていて、癒されます。

はじめて見たときは馬に角が生えてて、鼻もなんだかおかしいなぁと思いました。

この動物は、いったいなんなのか? そのヒントは、この『鼻』にありました。

チューブのような大きな鼻とカモシカの体が特徴のウシ科の動物『サイガ』と呼ばれる動物で、カフカスからキルギスを経てモンゴルに至る草原に生息する生き物です。(へんな生き物30選に選ばれているみたいです。)ネットで検索すると出てくるのでぜひ見てみてください。

中央アジアの草原は、寒暖の差が大きく、空気は乾燥しています。この長い鼻は、吸い込んだ空気を体温で温め鼻の内部を湿らす働きや砂塵を除去する働きがあるそうです。

中央アジアに『サイガ』という鼻の長いカモシカのような生き物が棲息してることを知らなかったので、感動しました。。。

頭のてっぺんには、たてがみがあり、三つ編みされています。

家の中には、素朴なぬいぐるみ人形がいつの間にか増えてしまって、たくさんあるのですが、

このキルギスのぬいぐるみ人形が、何か惹かれるもの(ネイティブ感)があるのか、子供のお客さんに一番注目されます。

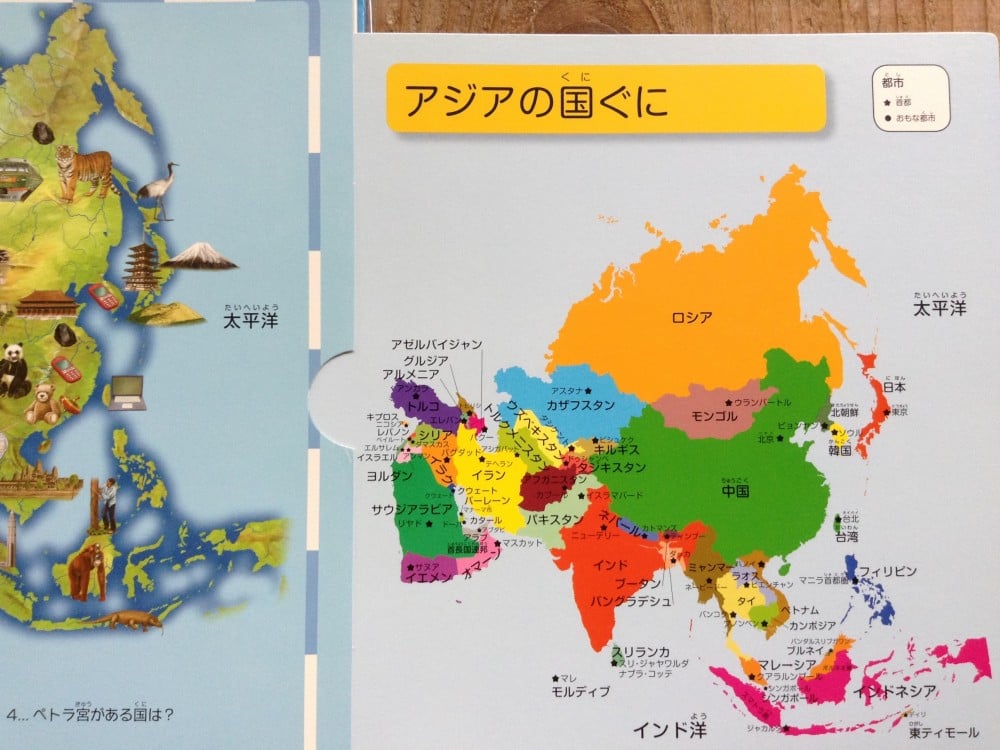

■キルギス共和国(上記地図の中央、カザフスタンの下辺り)

首都:ビシュケク

人口:540万人(2012年統計)

公用語:キルギス語、ロシア語

輸出品:羊毛、綿、金属(金、水銀、アンチモン)、タバコ、ジャガイモ、羊、ヤギ、牛など

2005年 9月 1日

2005年 9月 1日